宮下規久朗先生、相変わらず面白い。つーか、本気で好きなんだろうな、美術が。

能楽書の中には、舞の基本的な姿を男女の全裸の姿で説明しているものがあり、日本の文化にも裸体を意識する伝統があったことを想わせるからである。また、山下善也氏によれば、京狩野には比較的早い時期から、裸体に衣を着せていくような「人物衣装キセ様ノ事」が秘伝として伝えられてきたようであり、また中国でも元や明初にもこうした方法があったようである。また応挙より少し後の浮世絵師、歌川豊国も「役者似顔画早稽古」において、衣の下に裸体を描いた図によって役者絵の描法を説明している。

- 作者: 宮下規久朗

- 出版社/メーカー: 日本放送出版協会

- 発売日: 2008/04

- メディア: 単行本

- クリック: 195回

- この商品を含むブログ (17件) を見る

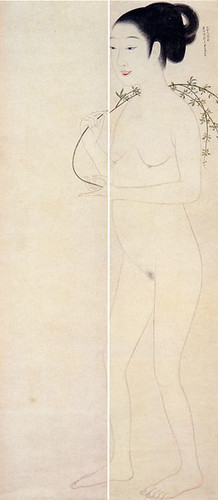

で、応挙が実際に描いた絵。

ほぼ日

解剖学的に描くんですよね。

人の身体はこうだから、

こっちの方向に進むときに

腕はどう振られて、

着物はどっちに流れてく。

みたいなことを描いてる絵があって、

たいへん驚きました。駆け足で応挙の画家人生を。その3 @ ほぼ日

『四条河原納涼図画稿』(部分)円山応挙 個人蔵

本の挿絵には、応挙の「人物正写図巻」が載っている。

これだとわかりづらいので、ウェブで探してみた。ほとんど出てこない。先の「ほぼ日」の中にちょろっとあった。

駆け足で応挙の画家人生を。その3 @ ほぼ日

で、一気に現代の話しへ。

当初井上は当時の服装である着物の描写が思うようにいかず、体の線が出にくいため、特に戦闘時に不自然さが現れてしまう事について悩んでいた。考えた末に、井上は登場人物が裸の状態を下描きの段階で一度書き、その上で着衣を描き込むといった手間のかかる手法によって、この問題を解決した。

バガボンド - Wikipedia

つまりは、江戸期の絵の天才と平成の描画の天才が同じことをしているという。いやはや、すごいな。

確かに、宝塚の男役の動きを見ていると、やっぱりおちんちんがついているのと、ついていないのとでバランスがなにか違う。相当に訓練されて、「女が男に望むもの」を演じているのは痛いほど伝わる。人によっては信じられない程きれいな「男」がそこにいる。しかし、ちょっとした戦いのシーンなどを見ると、やっぱりバランスが違う。「解剖学的」な差というものは確かに存在するのだと妙に納得したものだった。